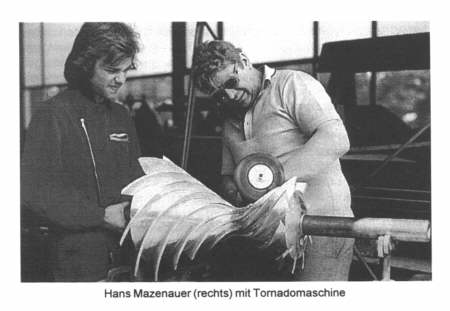

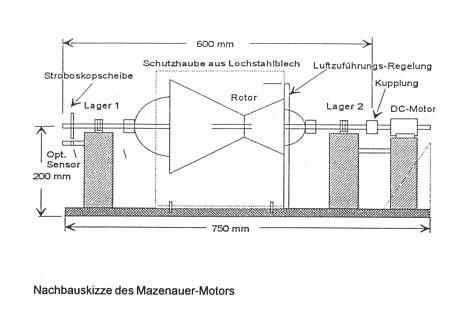

Die Mazenauer-Maschine

18.04.2002 Die

Tornadomaschine basierte auf einem Konzept, das

der 1989 verstorbene Schweizer Erfinder Hans Mazenauer

zu Beginn der siebziger Jahre entwickelt hatte. Der

Erfinder war von Beruf lntarsienschreiner, hatte dann

später Tiefbauzeichner hinzugelernt. Aus einem Gespräch

der Autoren mit seiner Frau im Jahr 1995 ging hervor,

dass ihm die Idee zu dieser Maschine im Traum

übermittelt worden sei.

Schon immer ein begabter Tüftler, erfand er eine

sichere Anbindung für die Tiere im Stall, die bei

Brandgefahr aufgrund der Auslösung des Brandmelders

sofort freigeschaltet wurde. Nachdem er die Inspiration

zum Tomado- motor erhalten hafte, widmete er seine ganze

Zeit und Energie diesem Projekt.

Die

Konstruktionsgrundlagen brachte er im Februar 1974 zu

Papier. In jahrzehntelanger Arbeit entwickelte er

verschiedene Prototypen und liess sie bauen. Dieses

Projekt wurde von verschiedenen Investoren, aber

massgeblich von einem Bekannten der Autoren, einem

Hotetier im Berner Oberland, gesponsert und von der

mechanischen Werkstätte K. W. AG in Bern

realisiert.

Interviews mit Investoren,

Konstrukteuren, Mitarbeitern und der Witwe von Hans

Mazenauer bestätigten, dass der aus Kupferblech gebaute

Rotor mit einem maximalen Durchmesser von ca. 550 mm

wirklich funktioniert hafte. Der aus einem Doppelkegel

mit Innen- und Aussenmantel konstruierte Rotor enthielt

in der Zwischenwand spiralig geführte Luftkanäle, welche

die im ersten Kegel eingesaugte Luft (wie bei einem

Tornado) verdichteten und im zweiten Kegel spiralig

tangential ausstiessen.

Folgende Arbeitsphasen

des Mazenauer-Rotors waren vorgesehen:

- Während der Startphase wird der senkrecht stehende

Rotor mittels eines Motors extern angetrieben und über

die schraubenförmigen Einlasskanäle Luft von unten

eingesogen (die Drehrichtung muss stimmen).

- Mit wachsender Drehzahl werden die Luftpakete im

oberen Kegel aufgrund der Fliehkraft tangential schräg

nach oben in einer Spirale ausgestossen. Hierdurch

ergibt sich ein Sog, das heisst eine

Luftdruckabsenkung im Mittelteil des Rotors, wodurch

wiederum verstärkt Luft von unten eingesogen wird.

- Die Luftdruckabsenkung bewirkt eine gleichzeitige

Temperaturabnahme. Die abgekühlten Luftmassen sinken

im Aussenraum spiralig nach unten und werden erneut

vom Rotor eingesogen und weiter abgekühlt. Der axial

wirkende Sog des Rotors bewirkt, dass die eingesogenen

Luftmassen aufgrund der schraubenförmigen

Luftkanalführung den Rotor zusätzlich antreiben, das

heisst, es ist zunehmend weniger externe

Antriebsleistung erforderlich. Bei etwa 10‘OOO-l 2.OOO

U/min.

- - je nach Rotorausführung und Luftbedingungen -

wird der Rotor selbstlaufend und muss gebremst bzw.

auf eine stabile Drehzahl

- Die Luftpakete erfahren einerseits eine senkrechte

schrauben-förmige, spiralige Aufwärtsbewegung im

Rotorinnem mit senkrechter Achse. Gleichzeitig

entsteht durch das Absinken der kalten Luft von oben

nach unten im Aussenraum eine kreisförmige bzw. ovale

Bewegung um eine horizontale Achse aufgrund der

Drehung des Rotors um die vertikale Achse. Das heisst,

auch im Aussenraum setzt sich die spiralige Bewegung

fort. Damit entsteht für die Luftströmung eine

“geschlossene“ Spiralbahn, wie sie auch bei Strudeln

und Tornados auftritt. Die Bewegung der Luftmassen

ähnelt übrigens den mechanischen

Doppelkreiselpatenten, die von ver- schiedenen

Erfindern vorgestellt wurden und eine Energiegewin-

nung aus der Kombination Gravitation/Fliehkräfte

ermöglichen sollen (5. Abschnitte “Kreiseleffekte‘ im

3. und 5. Kapitel).

Der Tag, an dem der Motor zum Generator

wurde

Über Thomas M., heute Geschäftsleiter

eines Schweizer Radiosen- ders und seinerzeitiger

Mitarbeiter Mazenauers, war zu erfahren, was an dem Tag

Ende der siebziger Jahre in der genannten Berner

Werkstatt passiert ist.

“Die Idee war, dass der Kegel

mit dem grossen Durchmesser die Luft ansaugt, damit man

eine möglichst grosse Verdichtung erreicht Der

Antriebsmotor war regelbar, er lief direkt am Netz über

den Regler, die Drehzahl wurde mit einem Handinstrument

gemessen, man hafte auf der Achse eine dunkle Markierung

angebracht Der Rotor wurde über den Riemen vom

Elektromotor angetrieben. Es wurde ein optisches

Handmessgerat verwendet mit Fotosensor. Die

Leistungsaufnahme des Motors wurde nicht gemessen. Die

Drehzahl, die noch erfasst wurde, lag bei 6000-6500 Ulm.

Danach ist es immer lärmiger geworden; es tönte, wie

wenn ein Düsenflugzeug tief fliegt. Der Rotor stand frei

in der Maschinenhalle, das heisst in einer

blechbedeckten Halle, in der sogar die Wände aus Blech

waren. Die Leute bekamen Angst, versteckten sich hinter

Sandsöcken. In dem allgemeinen Lärm, als der Rotor die

Grenze überschritt, veränderte sich das Geräusch, es

tönte wie ein dumpfes Knurren. Es war eine Sache von

Sekunden, vielleicht einer halben Minute, wo man das

Gefühl bekam, dass der Rotor versuchte, es selber zu

schaffen. Dann kam jemand auf die Idee: jetzt stoppt den

Motor! Da ist Mazenauer kurz entschlossen hin gerannt

und hat unter den Antriebs riemen einen Stab geschoben.“

9)

Vom Werkstattchef war eine etwas andere Version zu

vernehmen (vielleicht handelt es sich auch um einen

anderen Versuch):

«Nach Fremdantrieb des - senkrecht

stehenden - Rotors über einen Elektromotor wurde dieser

bei ca. 3000 Ulmin abgekoppelt Danach ging die Drehzahl

erst leicht zurück, um dann plötzlich unerwartet

zuzunehmen. Diese Steigerung erfolgte ohne äusseren

Antrieb in einer

nichtlinearen Weise, das heisst,

sie erhöhte sich jeweils in bestimmten oktavähnlichen

Stufen, innerhalb von 2-3 Minuten. Da keine Massnah- men

zur mechanischen Bremsung vorgesehen waren, wurde ein

Bersten des Rotors befürchtet, weshalb die beteiligten

Personen, ausser ich selber und H. Mazenauer, den

Testraum rasch verliessen.

Bei einer geschätzten

Drehzahl von ca. 17000 Ulmin lieferte der Rotor über den

erst ab- und dann zur Bremsunterstützung wieder

angekoppelten Motor, der nunmehr als Generator lief,

elektrische Leistung ins Netz zurück. Nach kurzer Zeit

brannten die Sicherungen - offenbar die Heu ptsicherun

gen - nicht nur im Gebäude durch, sondern der Stromstoss

führte zu einem Ausfall des Stmmnetzes im Quartier. Im

abgedunkelten Raum, wo der Rotor immer noch lief, war

deutlich eine Art Elmslicht zu sehen, insbesondere im

Turbinenbe reich, mit einem bläullch-weissen Schimmer.

Schliesslich wurde der Rotor als Folge der Fliehkröfte

mechanisch zerstört Reste davon sind heute keine mehr

vorhanden.“ 10)

Nach seiner Erinnerung soll über den

Vorfall auch ein Bericht im

«Bllck‘ erschienen sein.

Er selber sei dann mehrfach - offenbar als Folge von

Pressemeldungen - auf Reisen in USA/Kalifornien von

Personen und Firmen angesprochen worden, die sich

intensiv für den Mazenauer-Rotor interessierten. Ein

deutscher Physiker aus dem süddeutschen Raum hatte noch

zu Lebzeiten Hans Mazenauers mehrfach mit ihm Kontakt

gehabt und sich ebenfalls für das Projekt

begeistert.

In dieser Zeit - als der Motor zum

Generator wurde und das Stromnetz ausfiel - soll nach

der Erinnerung von Frau Mazenauer eines

Morgens gegen

7.45 Uhr auf dem Schweizer Radio ein Interview mit ihrem

Mann gesendet worden sein. Recherchen der Autoren bei

Radio

DRS ergaben kein Resultat.

An eine

Neukonstruktion war nicht mehr zu denken, weil das Ganze

sehr teuer war (total ca. 3 Mio Fr.). Vor Gram über die

misslungenen Versuche ergab sich der Erfinder dem

Alkohol und starb dann, ohne die Experimente wieder

aufgenommen zu haben. Nach dem Tode von Hans Mazenauer

1989 gingen die Akten an den Sponsor im Berner Oberland

über, der am meisten investiert hatte, und blieben dann

lange liegen, bis ihn der Zufall mit den Autoren dieser

Zeilen zusam- menführte. Diese konnten die Akten

einsehen und lasen dort zum Beispiel, was Hans Mazenauer

über das Konzept geschrieben hatte:

“Meine

Grundidee zur Erfindung des vorliegenden Rotors, der

eine saubere Energie liefert, liegt in der Natur Die

Natur selbst bringt ein ungeheures Reservoir an noch

nicht ausgenutzten Energie formen. Der Ausgangspunkt,

diese Energien ausnutzen zu können, liegt schon in der

Form des zu konstruierenden Apparates. Es galt also,

diese Form zu finden und jede Grösse in ein Verhältnis

zur anderen zu bringen. Dieses Verhältnis ist überall in

der Natur anzutreffen, und es ist die ‘kosmische

Harmonie‘~ der ‘Goldene Schnitt‘. Durch dieses

Verhältnis entstand schliesslich die ‘Idealform‘ des

Rotors, in der nichts dem Zufall überlassen blieb,

sondern alles und jedes in ein Verhältnis zueinander

gebracht wurde...

Durch die natw-gerechte Bewegung,

die radial-axiale Eindrehung des Mediums Luft als

Energieträger, entsteht ein Rotationssog. Dieser Sog

erzeugt ein Vakuum, was eine annähernd reibungslose

Gesch win- digkeitssteigerung zur Folge hat..

Die auf

solche Weise gewonnene Energie ist absolut sauber. In

einem geschlossenen Kreis/auf kann die gleiche Luft

immer wieder verwendet werden, da sie in ihrem inneren

Aufbau nicht geschädigt wird. Das heisst auch, dass der

vorliegende Rotor weitgehend wartungsfrei ist er

benötigt keine Treibstoffe wie Benzin, Diesel, Öl, Gas

usw... Nur durch die Vollkommenheit in Form und

Bewegungsab- lauf ist es möglich, dass sich der Rotor

durch seine eigene Energleentwicklung selber in einer

Drehbewegung erhält und weiter keine Energiezufuhrim

herkömmlichen Sinne mehr benötigt..

Hans Mazenauer,

CH 3280 MurtenI38O6 Bönigen, im Februar 1974“

Die

Autoren studierten die Akten eingehend und gelangten zur

Erkenntnis, dass es möglich sein sollte, das Gerät

nachzubauen und zur Funktion zu bringen. Anfragen in der

Werkstatt KW. AG ergaben, dass ein Nachbau in derselben

Grösse und mit dem gleichen Verfahren (zeitaufwendige

Metallbearbeitung) nach heutigen Lohnkosten ca. Fr.

150000.- kosten würde. Es wurde daher nach einem

günstigeren Verfahren gesucht, und in einer Phase, als

die Gründung der TransAltec AG schon geplant war, Gelder

gesammelt, um einen solchen Rotor in Stereolythtechnik

nachzubauen. Es handelt sich um ein lasergesteuertes

Verfahren, mit dem aus flüssigem Epoxidharz schichtweise

ein 3-D-Modell aufgebaut wfrd, das als vollwertiger

Prototyp einsetzbar ist.

Abschätzungen ergaben,

dass zum Erzielen ähnlicher Effekte, wie sie Hans

Mazenauer erreicht hatte, ein Epoxidharz-ModelI mit

einem maximalen Durchmesser von 220 mm ausreichen

müsste. Mit zusätzticher Glasfaserverstärkung sollte

dieser Prototyp bei einer Drehzahl bis zu max. 1 5‘OOO

U/m betrieben werden können. Damit ergab sich eine

gleich grosse Luftausstossgeschwindigkeit wie bei der

Original-Mazenauer-Turbine (6‘OOO UlMin). Die

Herstellkosten eines solchen, um den Faktor 2,5

kleineren Prototypen waren 6mal günstiger.

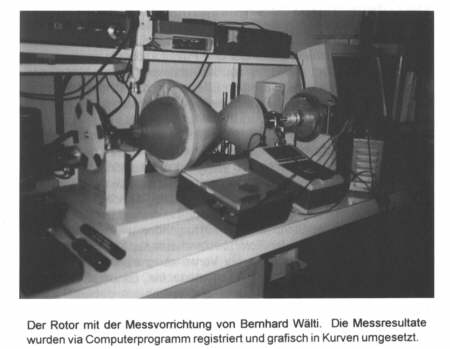

Im

Frühling 1996 war es so weit: der Rotor wurde dem Autor

durch die Aarauer Firma, die den Prototypen gebaut

hatte, übergeben. Wenige Tage danach wurden in der

Werkstatt von Bernhard Wälti, eines Freundes der Autoren

und ehem. Assistent des Physikalischen Instituts der Uni

Bern, die ersten Tests durchgeführt. Bnige Testläufe

fanden - wegen Berstungsgefahr - im Garten stall.

Es

zeigte sich allerdings bald, dass die Luftkanäle durch

die Verkleinerung um den Faktor 2,5 (Gesetz von

Hagen-Poisseuille) einen um 2,5k = 39fach erhöhten

Durchgangswiderstand der Luft aufwiesen.

Ob die Rotationsgeschwindigkeit nun

4‘OOO oder 8‘OOO U/Min. U/Min. betrug: mit einigen

Schwankungen war der Effekt stets der gleiche: statt

dass Luft durch die Ein lasskanäle eingesogen wurde,

sich im Innern des Rotors in pulsierende Bewegung

versetzt und damit dem Rotor zu einem natürlichen

Antrieb verholfen hätte, bildete sich vor den

Eintasskanälen ein Luftpolster, das mit zunehmender

Geschwindigkeit immer störender wurde. Es hatte deshalb

gar keinen Sinn, den Rotor auf 1 5‘OOO Umdrehungen pro

Minute hochzutreiben.

Im Laufe der folgenden Wochen

wurden verschiedene Massnahmen getroffen, um die Luft

dazuzubringen, den Weg durch die - offenbar zu engen -

Einlasskanäle anzutreten - vergeblich!

Quelle Adolf und Inge Schneider

Energie aus dem All

Das Geheimniss einer neuen

Energiequelle

welches direkt bei den Autoren

bestellen können.

welches direkt bei den Autoren bestellen

können.

[ aktuelle

Nachrichten ] [ Nachrichten-Archiv

] [ Druckansicht ]